CULTURE

デビュー30周年、リイシューと記念ライヴでICEが奇跡の復活。国岡真由美とプロデューサー土屋 望が語り合う

SEP. 15 2023, 11:00AM

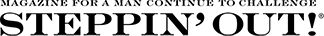

1993年、国岡真由美(ヴォーカル)+宮内和之(プロデューサー、ギタリスト)のユニットとしてデビューしたICE。この後、90’sのミュージック・シーンを席巻する、プロデューサーとフィメール・ヴォーカルというスタイルは、彼らが先鞭を着けた。70’sのソウル・ミュージックにインスパイアされた洗練されたサウンドは、時代の気分にピッタリとフィット。1996年リリースの4thアルバム『We’re In The Mood』は、『オリコン』週間チャートで初登場8位とブレイクを果たす。それから11枚のオリジナル・アルバムを発表してきた2007年、宮内和之が、5年の闘病生活の後、死去。が、2009年、ice(小文字)名義で、ギター・レスのスリーピース・バンドというスタイルで活動を再開。現在、ソロとしても精力的に活動する国岡だが、ICEデビュー30周年の2023年、幻の未公開音源で構成された『ICE Early Years [1990-1992]』と、ベスト・アルバム『ICE Complete Singles』 がSHM-CDとアナログ盤で、1st〜8thのオリジナル・アルバムがアナログ盤でリリース。そして、30周年記念ライヴが、4、7月に渋谷、7月に大阪で開催され、大きな喝采で迎えられた。そこで、今回、国岡と、彼らを見出し、デビューに導き、5thアルバムまでA&Rを担当した土屋 望の2人にICEの革新性について語ってもらった。

複雑な心境を感じつつも、それぞれのスタンスで、今のICEに向かい合う作業が必要だから。そのきっかけが今回の30周年のアニヴァーサリーなのかなと思っていて(国岡)

振り返ってみて、ICEのオリジナリティ、特異性ってどんなところだと思いますか?

土屋 僕が制作部に配属されて最初に手がけたのがICEでしたから、自分なりに新しい提案をしたいとは常に思っていて。今、振り返ると、宮内和之っていう存在は本当に分かりやすくて、才能あふれるプロデューサー&ギタリストだったなと思いますね。彼とは大学時代からの友人で、彼のバンドに僕がキーボードでサポート・メンバーとして参加するような縁があって。当時のICEは100%彼が主役のプロジェクトとして存在していました。作詞・作曲、ギター、ヴォーカルを彼が1人で担っていて、国岡はそこにコーラスとして参加していました。彼の楽曲の素晴らしさを過不足なく伝えるための試行錯誤の中で、彼の熱量溢れるヴォーカルと反骨精神が悪目立ちすることもあり、「このままではちょっと厳しいかな」と思っていて。そんな時に、あるライヴで数曲だけリード・ヴォーカルとして歌った際の国岡の声がとても魅力的に響いていたことが後のICEに繋がりました。

国岡さんは、長い期間、宮内さんと一緒に活動を共にされていて、その才能は初期の段階から強く感じていましたか?

国岡 当時はとにかく、コーラスというパートをやりたくて、声がかかればいろんなバンドで歌っていましたから(ICEに参加したのもその流れで)、宮内くんがすごい人だからこの人の後ろでやりたいっていう想いは正直なかったんですよね。でも、今にして思えば、お互いが引き寄せられてご縁が繋がったのかなと思いますね。

土屋さんは、ICEのデビューに向けて始動していく中で「国岡さんをリード・ヴォーカルに据えての活動」を見据えていたのでしょうか?

土屋 そうですね。会社に対してどういう形で宮内の才能をプレゼンしたら一番良いのか?という課題がずっと僕の中にあって。最終的に、ライヴで魅了された国岡の声がフロントにあったら、宮内がヴォーカルをやるよりも、断然飛距離が増すだろうというヴィジョンにたどり着いた感じでしたね。

国岡さんのヴォーカルのどんなところに魅力を感じたんですか?

土屋 彼女の歌声をメインに据えることで、宮内が弾く熱量の高いカッティング・ギターから生まれるグルーヴがいい意味でBGMになることが、もう最大の発見でしたね。とにかく、宮内のサウンドに溶けていくような彼女の声が素晴らしくて、要はサウンドとヴォーカルのコンビネーションがめちゃくちゃ新しくてカッコ良いじゃないかと確信して。それから先は、このアイデアを彼にどうやって納得してもらうか?のトライアルが始まった感じでした。それが91年ぐらいだったかと思います。

ここは大事なポイントで、これ以降、90年代中盤から「プロデューサー&女性ヴォーカリスト」っていうスタイルが一気に広まるじゃないですか? それよりも早かったんですよね。

土屋 そもそも、そういうスタイルのユニットは当時のメジャー・シーンには存在していなかったですから。自分が思い描くICEの魅力を会社の中でアピールするべく、デビュー前のライヴに社内のみんなを招待したりして、徐々に賛同者を増やしていった感じですね。ある時、意を決して「宮内和之という素晴らしい才能を、僕は世界中に紹介していきたい。そのための一案だけど、UKのSoul II Soulみたいに女性のリード・ヴォーカルを立ててみないか? それをやるなら、国岡がヴォーカルに適任だと思う」という提案を宮内に伝えて。当時の彼の心情は今となっては分からないんですけど、最終的にはこちらの提案を受け入れてくれましたね。

国岡さんはどういった経過で、メイン・ヴォーカルという新しい立ち位置を受け入れたんでしょうか?

国岡 はっきりとは覚えていないんですけど、そんなにゴネてはいないと思いますね(笑)。「そう言われるなら、やろうかな」ぐらいの軽い気持ちで引き受けたというか。

しかもバンドではなく、2人のユニットっていうスタイルでのデビューだったんですよね。その判断は最初からだったんでしょうか?

土屋 バンドというよりは海外のレーベルみたいな活動スタイルに、宮内がすごく憧れていて、そのヴィジョンに添った形でした。当時のいろんな世界的な有名なレーベルって、まずスタジオがあって、ミュージシャンやエンジニア、プロデューサーがいてみたいな形で、アーティストの周りに有能なプロフェッショナルが集まってチームとしてやっていくみたいなスタイルが多かったから、彼はそれを実現したかったんですよね。

デビュー後、視界が大きく開けたターニング・ポイントはどこだったんですか?

土屋 明確なターニング・ポイントは、2枚目のアルバム『Wake Up Everybody』のリード・シングル「MOON CHILD」が割とヒット・シングルになったので、その辺りかと思います。ただ、大きな仕掛けがあった訳ではなく、マン・パワーでアプローチを続けた結果、30局以上のFM局が集中的にオンエアしてくれて。全国のFM、ラジオ局の皆さんが本当に尋常じゃないぐらい応援してくれたのがヒットに繋がった形でしたね。

レコーディング・スタジオにおいては、ディレクターというか、コ・プロデュースみたいな立ち位置だったんですか?

土屋 肩書きはディレクターだったと思います。主な任務は宮内の意図をエンジニアやアレンジャーに具体的に落とし込む役でした。スタジオ・ワークで印象に残っているのは、ICEのレコーディングってずっと実験場みたいな感じだったんで、新人で制作予算も全然ない中、求める音をいかにして実現するか?というテーマと日々格闘していたなと。予算的に本物のオーケストラは呼べないから、シンセで代用してどうやってリアルなストリングスの音色を作るか?みたいなことをひたすら続けていましたね。

その後、ブレイクして少しずつ露出も増えていきますけど、国岡さんはいきなり売れたことへのプレッシャーとか戸惑いはありましたか?

国岡 その時々で自分ができることを一生懸命やっていましたけど、ある時期からはしんどくなったんでしょうね。みんなに楽曲を聴いてもらえることは嬉しかったけれど、いわゆる「売れっ子な状態」というか、その感じをずっと続けたいか?と言われると違うかな?と思っていました。

ブレイクした後の宮内さんの変化は、間近で見ていて、どんな風に感じていました?

土屋 学生時代から彼を知っていたから、ブレイクして鼻高々になるんじゃないかとか思ったけど、実際は全然そんなことはなくて。もちろん喜んではいたと思いますけど、僕が考えていたより全然冷静でしたね。

活動が順調に続いて、アルバムの枚数を重ねてくると、どんどん完成度も上がって、求めるハードルも高くなっている訳じゃないですか?

土屋 そうですね。ただ、ちょっと売れたことで発見できることって、実はいっぱいあるんです。そこで新たなターニング・ポイントがまたあって、宮内がいつ決断したのかは正確には分からないですけど、「俺はヴォーカリスト・国岡真由美と一緒に、ICEとして音楽を突き詰めていくんだ。この生き方しかないんだ」という決意というか覚悟を宮内が固めた。そこの変化はすごくありましたね。

ICEのブレイク後に周囲を見渡すと、最初は誰もやっていなかったこのスタイルがスタンダードになって、小林武史さんがMy Little Loverで、小室哲哉さんがglobeで、プロデューサーが女性ヴォーカルを擁するユニットが登場して、気がつくと、このスタイルがシーンを席巻したという。

土屋 結果的にそうなりましたが、いろいろな意味で圧倒的なポテンシャルがあって、宮内が(競合のユニットに負けずに)いけるだろうと思っていたので。そういうスタイルは当時のシーンにはなかったし、そもそも、「プロデューサー」っていう概念も、本当のところは日本では定着してはいなかったですから。ただ、やっぱり宮内自体は、立ち位置としてメイン・ストリームを行くのではなくて、カウンター・カルチャー気味の人なんですよ。彼が持って生まれた習性として、必ずそのセンターにあるカルチャーに対してのちょっとエッジみたいなスタンスを貫こうとするところがあって。

国岡 土屋さん、宮内くん、私も含めて、そういう感覚が多分みんな一緒なんですよね。そうじゃないとICEが成り立ってないっていうか。

土屋さんも含め、カウンター・カルチャー志向の方が揃っていたICEであるがゆえに、ブレイクして「プロデューサー+女性ヴォーカル」のスタイルが当たり前になった時に、次は何処に行くのかっていう課題におそらく直面したはずで。きっとそこには、先駆けならではの葛藤もあったんじゃないかと思うんですが……。

土屋 やっぱり、ずっと挑戦し続けるしんどさもあって、その辺りの葛藤は宮内にも僕にもあったなと思いますね。ただ、僕はずっと、チャレンジャー・マインドが強いから、90年代の半ばには、新しいチャレンジを宮内に仕向けるべく動いていて。どういうことかと言えば、新しいものと宮内の才能をマッチアップさせる提案を彼にしてましたが、宮内は既存のICEへのチーム愛みたいなものがどんどん強くなっていて……実現には至らずでした。

ここで、土屋さんはICEの担当を離れざるを得ない状況になった訳ですか?

土屋 いや、次のチャレンジに向かうべく、僕が自分の意志で勝手にICEを離れた形ですね。ICEへのネガティヴな気持ちは全くありません。でも結果的に僕が離れたことに対しては、宮内は裏切られたみたいな気持ちはあったかも知れません。その決断に後悔はありませんが、僕が間違っていたのかな、と感じることもあります。

宮内さんの他界と共にICEの活動がいったん終わって、そこから先、国岡さんはソロ名義で活動されると思いきや、かつてのサポート・メンバーやスタッフが今なお国岡さんをサポートし続けています。それが実現しているのは何故だと思いますか?

国岡 やっぱり「バンドって同じメンバーでずっとやっていくんだ」みたいな宮内くんの意志というかポリシーみたいなものが今でも生きているというか、周囲に影響を及ぼしているのかなと思います。彼には「チームの一員であるからには、いわゆるお仕事的なプレイではなく、バンド・メンバーとしての(一体感のある)プレイをしてほしい」っていう想いがあったんじゃないかなと。だからこそ、メンバー・チェンジせずに、ずっと同じメンバーで活動していきたいという気持ちもあったのかなと思っていて。活動の再会後も久しぶりに集まってリハをやっても、やっぱり昔のレパートリーを思い出すのが早いっていうか、すぐにあの頃に戻れるのはありがたいですよね。

この15年間、1人での活動っていうのは、どんな感覚だったんですか?

国岡 サポート・メンバーたちが「国ちゃん、とりあえず、ライヴをやろうよ」と言ってくれたのが、活動再開のきっかけになりましたね。結局、私には歌しかないという気持ちもありましたし、今の自分がやれる範囲でやっていけたらという気持ちでマイペースで歌ってきた感じです。今はフル・メンバーが揃うICEと、ギター・レスでやる小文字表記のice、自分がソロで歌うシチュエーションと、3パターンのスタイルで歌っていて。最近はICEで歌う機会が多いから、久しぶりにソロでやろうかなとか、その時々の気まぐれでスタイルを変えている感じです。

宮内さん不在ということになって、このままICEを封印してもおかしくない状況に直面した時、国岡さんの中ではどんな葛藤がありましたか?

国岡 宮内くんがいなくなった時期には、もうこれで歌はやめようと思っていたんですけど、自分の意志とは関係なく、ICEを彼に託されているのか、気がつくと歌うことになっていたというか。好きにやればいいよって彼は言うと思うんですけど、結果的に歌い続けることが私にとってもベストなことなんだろうなと思い至った感じですね。その後、ソロのライヴで当時の曲を1人で弾き語りで歌うことによって、この曲、こんな歌詞だったんだとか、新鮮な感覚で曲の魅力を再認識できたのは大きな収穫でした。振り返ってみると、それは自分にとって必要なプロセスだったのかなと思っています。

今回、どういうきっかけで、30周年のアニヴァーサリーのプロジェクトが立ち上がったんですか?

土屋 2年ぐらい前に「最近、どうしてるのかな?」とふと思って、国岡と再会したのがきっかけでしたね。再会したのも「30周年、やろうよ!」みたいな企画ありきでは全然なくて、(アニヴァーサリーのプロジェクトなどを)自分からやりたいとは絶対言わない人なのですが、会った帰り際に僕が勝手にちょっと世話焼きをやってみようかな?という気になったんです。

具体的に、プロジェクトが始まったのはいつぐらいだったんですか?

土屋 構想を考え始めたのが去年の夏ぐらいですかね。当初は彼女が対応できる範囲でもっとこじんまりやるつもりでしたから、スタッフは僕1人で始めようくらいなイメージでした。たまたま当時のレコード会社のスタッフたちに別件で会った時にこの話になって「我々も手伝うから一緒にやろう」と言われて、徐々に規模が拡大してきたみたいな感じです。

国岡さんは、30周年のプロジェクトのプランを聞いて、どんな風に思われましたか?

国岡 単純に嬉しかったです。自分から動くことはなかなかできないので、そうやって言っていただけると、ぜひお願いしますっていうスタンスでしたね。

土屋 残念ながら宮内和之が2007年の末に他界してしまって。それでちょうどICEの30年の活動を前期と後期に分けると、国岡と宮内が2人で活動した15年と、彼女が1人で活動してきた15年が存在していて。もちろん、彼女はいつもICEを背負っていた訳じゃなくて、国岡真由美ソロとか、いろんなスタイルで歌い継いできた後半15年があって、合わせて30年っていうのが、今回プロジェクトを立ち上げた僕の動機の一番大きなところなんですよね。宮内の没後に彼女が1人で歌い続けていなかったら、この30周年はなかったと思っています。

そこが大きなポイントですよね。2007年の宮内さんの他界と共に活動が終了したと思っている方も多いと思うんですが、実はその後もずっと活動は続いていたことが大きかったと。

国岡 どんなスタイルであれ、私が活動するってことは、結果的にICEを背負っていることになっているのかもしれないけど、私はそんなに「ICE」を背負うつもりはなくて。

アニヴァーサリー・プロジェクトの皮切りとして、東京と大阪でのライヴを開催しましたが、反応はいかがでしたか?

土屋 この3回は国岡が中心になって構成を作りました。4月にリリースした『ICE Complete Singles』の曲順通りに、要するにシングルのリリース順にそのままセトリを組むという大胆なシークエンスを彼女が決めて。でもいざ会場で聴いてみると、ICEは本来アルバム・アーティストなので、シングルだけを並べるシークエンスはめちゃくちゃ新鮮でしたね。

30周年のアニヴァーサリー・ライヴとなると、いつものライヴと違う感覚ってありました?

国岡 これまでのICE名義のライヴの同じ延長線上にはあるけれども、さすがに「30周年」という感慨はありましたよね。やっぱり、ギターが入るライヴとなると、これがICEだよねっていう気持ちになりますし。ただ、サポートでギターを弾いてくれている田口慎二くんのプレイが素晴らしいからこそ、逆に宮内くんの不在を感じる瞬間もあって、何となく複雑な心境になったのも正直なところで。けれど、プレッシャーに負けずに自分のプレイを全うしてくれた田口くんはすごく頼もしいなと感じましたね。

今回のアニヴァーサリー・ライヴに集まったファンの熱い想いというか、「気」みたいなものはステージ上にいても当然感じると思うんですけど、いかがでしたか?

国岡 やっぱりソロでやるステージやギター・レスでやっているライヴとは全く違う感じですよね。確かに宮内くんはステージにいないけど、田口くんを受け入れているみんなもいて。みんなもいろんな複雑な想いがあると思うんですけど、でもそういういろんな想いもひっくるめて、「30周年のICEが観られた!」みたいな雰囲気が確かにありましたね。

観客として観て、2023年ヴァージョンのICEのサウンドはどうでした?

土屋 1ステージ目の4月21日、〈渋谷WWW〉でのライヴの時に、オール・スタンディングだったこともあって、1曲目からファンの方たちの熱量が、僕も驚くくらいのヴォルテージで凄かったです。そもそも、ICEってギターというピースが入らないと完結しないサウンドなので、存在感がある田口くんが宮内のギター・パートを引き受けることによって、かつてのICEがより鮮明に甦ってくる部分があって。でもいろんなことを思い出しては、若干複雑な心境になったのも確かですね。

国岡 でも、それが必要なんですよね、やっぱり。そういう複雑な心境を感じつつも、それぞれのスタンスで、今のICEに向かい合う作業が必要だから。そのきっかけが今回の30周年のアニヴァーサリーなのかなと思っていて。それを考えると、私も含めて、バンドのメンバー、スタッフ、観る人たちにとっても1つのターニング・ポイントっていうか、ICEに関わるそれぞれの人たちにとって大きな1年なのかなって思っていますね。

『ICE Complete Singles』【SHM-CD】【アナログ盤】

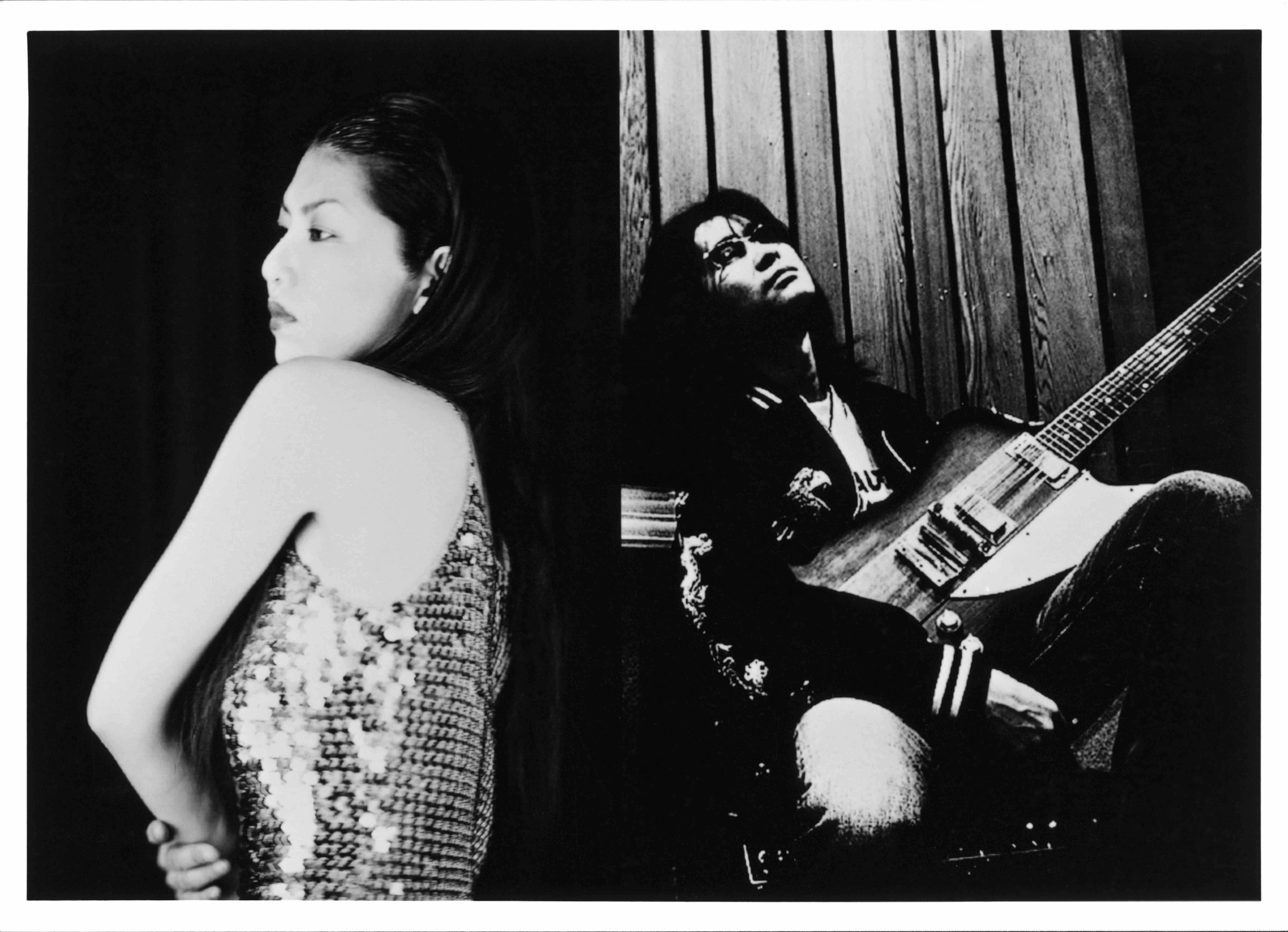

『ICE Early Years [1990-1992]』【SHM-CD】【アナログ盤】

『ICE [限定盤]』【アナログ盤】1stアルバム

1993年リリース

『WAKE UP EVERYBODY [限定盤]』【アナログ盤】2ndアルバム

1994年リリース

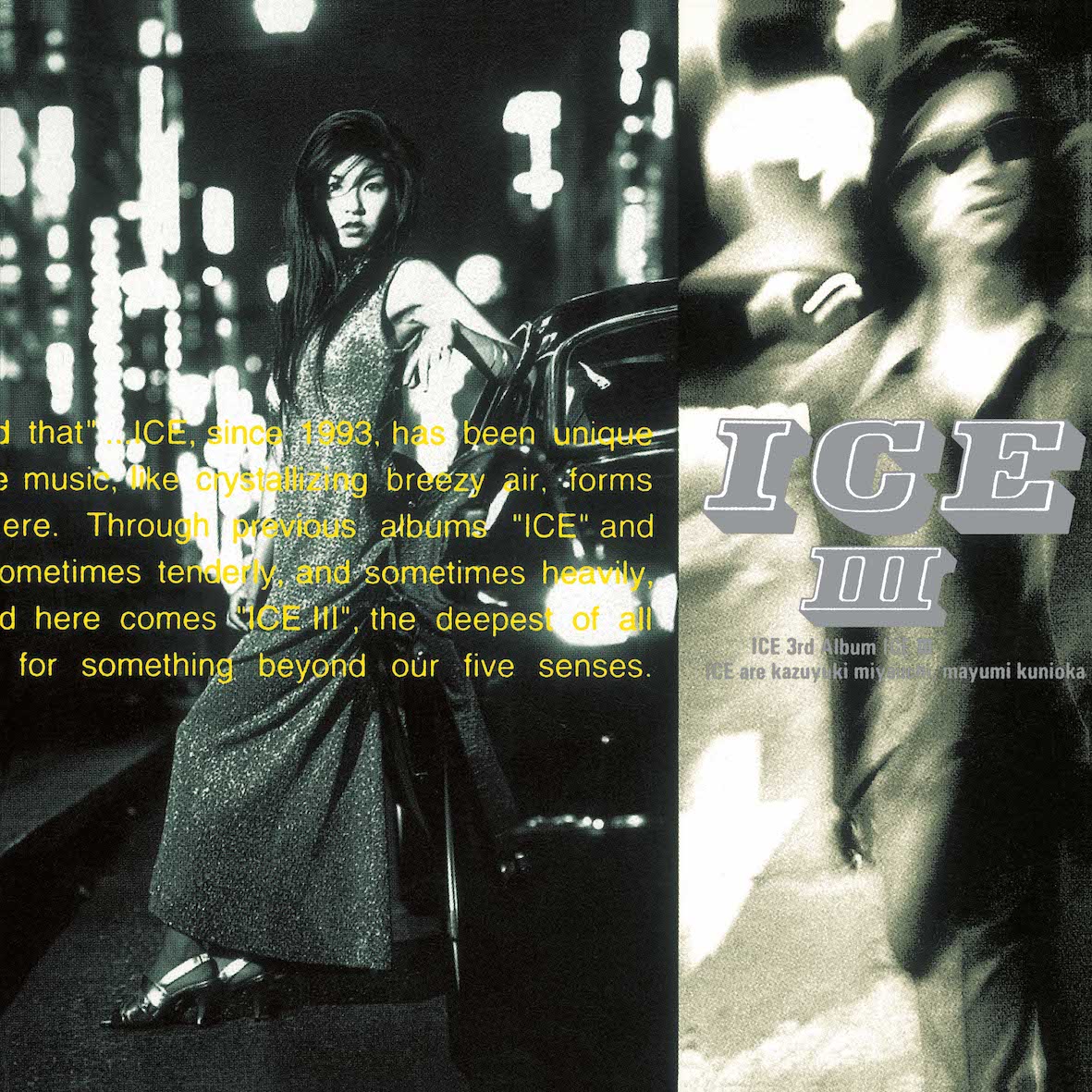

『ICEⅢ[限定盤]』【アナログ盤】3rdアルバム

1994年リリース

『We're In The Mood[限定盤]』【アナログ盤】4thアルバム

1996年リリース

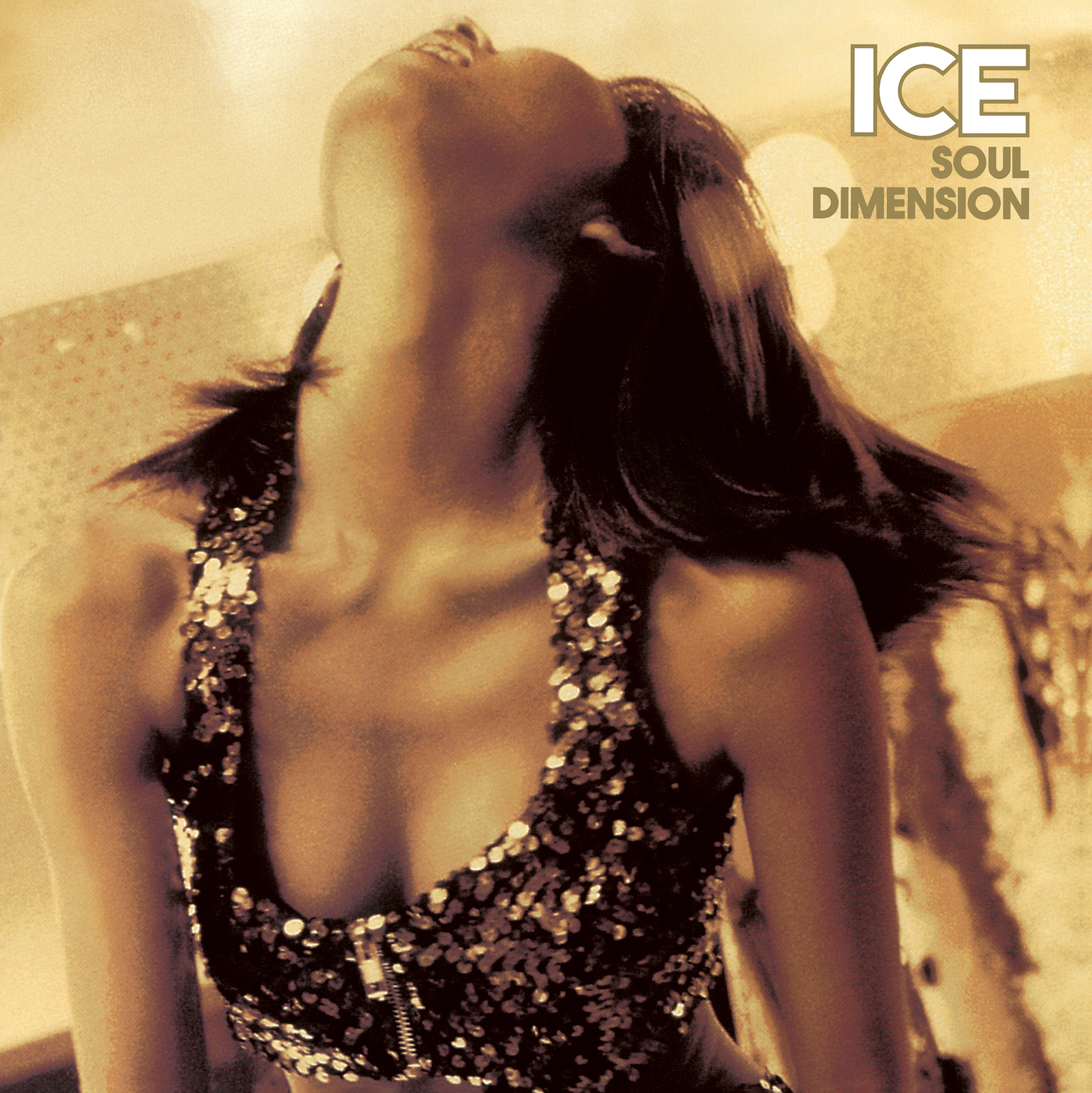

『SOUL DIMENSION[数量限定盤]』【アナログ】5thアルバム

1996年リリース

『MIDNIGHT SKYWAY[数量限定盤]』【アナログ】6thアルバム

1998年リリース

『TRUTH[数量限定盤]』【アナログ】7thアルバム

1999年リリース

『SPECTRUM[数量限定盤]』【アナログ】8thアルバム

2001年リリース

〈ユニバーサルミュージック〉

発売中