CULTURE

映画『GOLDFISH』について永瀬正敏×北村有起哉の初対談! それぞれが思う“反骨心”とは?

MAR. 30 2023, 2:25PM

(永瀬)コート(500,500yen)、シャツ(101,200yen)、パンツ(256,300yen) / 以上、YOHJI YAMAMOTO(ヨウジヤマモトプレスルーム tel.03-5463-1500) ※すべて税込

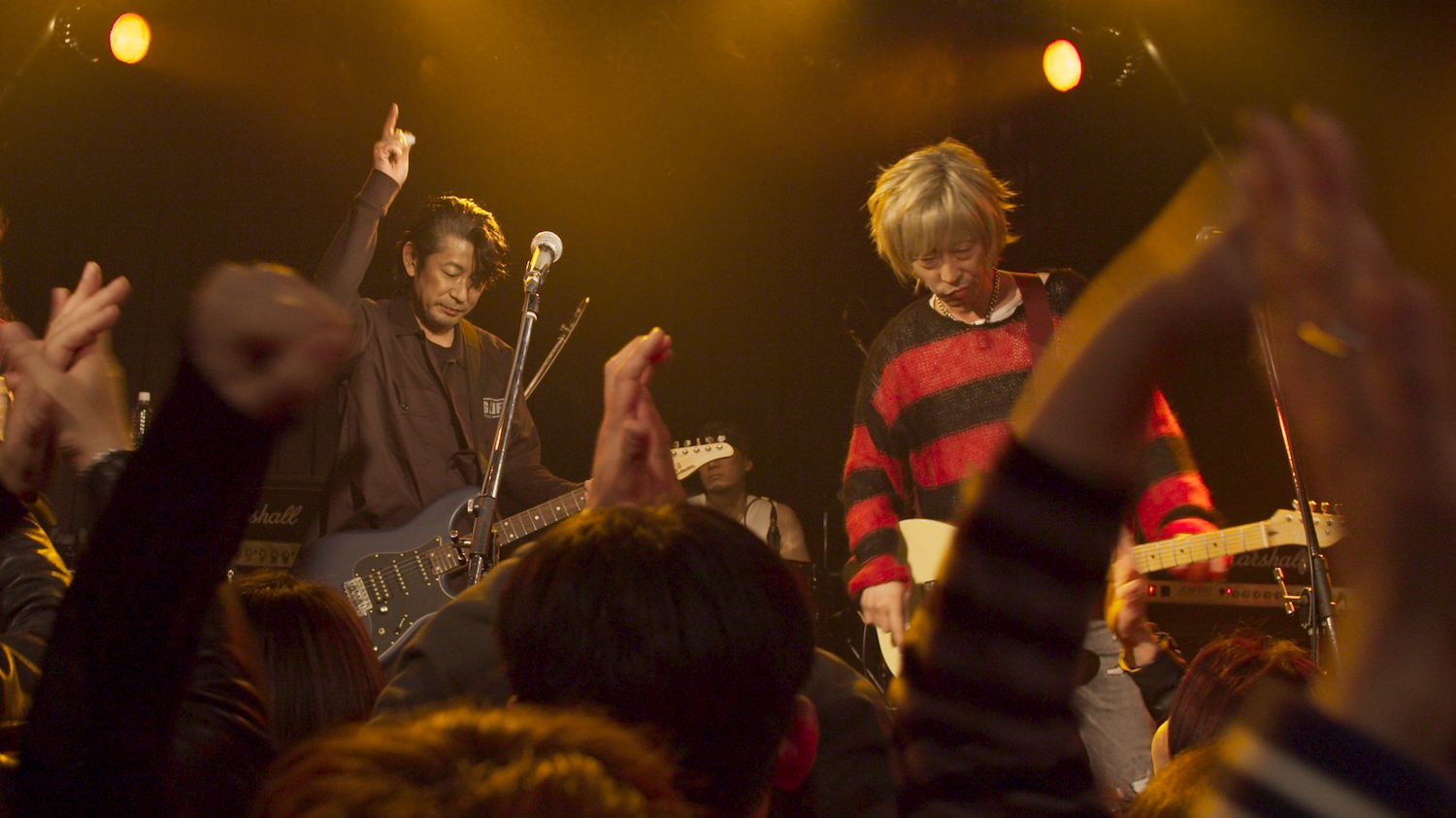

1978年に結成されたパンク・バンド、亜無亜危異(アナーキー)のギタリストである藤沼伸一の初監督作品『GOLDFISH』が公開中だ。亜無亜危異ひいては監督自身が経験してきたことすべてをモチーフにしたという本作は、10代でデビューするもメンバーの傷害事件などで活動休止となったパンク・バンド、ガンズが30年後に再結成を目指す物語。スタジオ・ミュージシャンとして唯一音楽で生計を立てる主人公イチ(永瀬正敏)は頼もしいがどこか諦め気味。しかし「一山当てようぜ」と限りなく楽観的なアニマル(渋川清彦)に背中を押され、テラ(増子直純/怒髪天)、ヨハン(松林慎司)と次第に仲間が戻ってくる。唯一ネックだったハル(北村有起哉)もやる気を取り戻したかに見えたが、バックドアマン(町田 康)がハルに忍び寄っていた——年齢を重ねると、純粋さや理想が削り取られてしまうようなことが続き、社会の一員として生きるだけでも一苦労だが、アジャストできないような不器用さは時に強力な武器となり、音楽や映画などに形を変える。人を鼓舞し、問題を投げかけ、「今を生きろ」、「自分の頭で考えろ」と訴える。バンドマンとして理想通りに生きることは今の時代、なおさら困難に近いかもしれないが、夢を追い求める姿に励まされない人はいないだろう。永瀬と北村に話を訊いた。

俺、デビューのきっかけが反骨心ですからね(笑)(永瀬)

バァフ 劇中では、自分の人生に不自由さを感じている人も多いのに、映画自体はすごく自由だなと思いましたし、初監督作品とは思えない仕上がりでびっくりしました。

永瀬 初日に現場に立った時から、役者は監督に身を委ねるのですが、「全然委ねられるな」っていう何かがありました。港(岳彦)さんの本(脚本)がしっかりしていたのもあるでしょうけど、初監督という感じがまるでしなくて。(藤沼が)映画が好きだとは知っていましたが、それ以上に、誰よりも物語や亜無亜危異というバンドについて分かっているのが監督その人ですからね。それがそのまま映像に反映されているんです。

北村 監督の熱量やこだわり、思い入れは計り知れないものがあって。僕なんか、現場ではほとんど何も言われませんでした。

永瀬 そこら辺の自由はありましたよね。僕らは(モデルとなった)その人ではないので、マリさん(ハル)そのものを演じているわけじゃない、あくまでもハルやイチ。僕たちに余白を取っていてくれたんだと思います、監督が。

バァフ 役作り自体は、どのように?

永瀬 僕の場合は目の前にいらっしゃるから。

北村 それはそれで、すごい状況ですよね(笑)。

永瀬 何て言うんですか、『ボヘミアン・ラプソディ』みたいに100%コピーするやり方ではなくて、監督から醸し出される空気みたいなのをたくさん浴びていようと思って、しょっちゅう監督の近くにいました。「ほお、こうやって見るんだ」とか、マリさんやシゲルさんに対する想いなど、いろんなものが感じ取れた気がして。(監督は)ちょっとシャイ、照れ屋さんなので、言い方はべらんめぇ調ですが、絶対に愛があるんですよね。そういうのを見て、浴びていました。もう、醸し出していらっしゃいますから。

バァフ ハルはいかがでしたか?

北村 監督との雑談も含めて、ヒントみたいなことは教えていただきましたね。「いつもニコニコしていた」とか、常に女性がいたとか。モテていたみたいですって聞きました。母性本能をくすぐる、ほっとけない方だったと。あと、事件を起こしてもみんなが「絶対に戻ってこいよ」と言ってくれる絶対的な何か、許してしまうものがあるわけで。どうしても憎めないっていう。それは音楽に対しての向き合い方や純粋さにも繋がる気がするんですが、悩んでもしょうがないので——まだお亡くなりになってそんなに日も経っていませんから——賛否が分かれるところもあるとは思うんですけども、やるからには開き直ってやるしかないなと考えていました。

バァフ おっしゃったみたいに、ハルってどうしても憎めないし、いちいち可愛いんですよね。ギターを教えてもらっているのに「指冷てぇ」と文句を言った後に銀玉鉄砲で遊んでいる姿なんか少年そのもので。ずっと暮らしている女性の方が「私が最後まで面倒見るから」と言うくらいの圧倒的な魅力があったんだなぁと思いました。

北村 そうなんですよね。言ったら、もうどうしようもないイメージがあるんだけど、常に、そういう面倒を見てくれる人がいたと監督がおっしゃっていて。しかも計算じゃないでしょうし。

永瀬 計算じゃあできないですよね。

バァフ 喋り方も妙に味わいがあって。北村さんが出演された『有り、触れた、未来』という映画も今年に入って拝見したんですが、ベクトルは違えど、ずっと傷を負ったまま人生が止まっている人を演じられていました。役が違うので当然ではありますが、絶望の渦中にいる人をこんなにも違って演じられるのだと。

北村 有り難うございます。やはり全然違う人生でしたね。(ハルの場合は)みんなと再会した時は素直に喜びましたし、誘ってくれて嬉しいから、「じゃあ俺、酒買ってくるわ」って。完全にみんなに背中を向けているわけではなくて、みんなのことが好きで、それは変わらなくて。「やっぱりいいや」と言ってしまう後ろめたさはあるんだけど、どうしようもなく1人の世界に入っちゃう感じではないんですよね。なので、みんなといる時の方が居方、立ち方がキーになってくるんじゃないかなとは思いました。

バァフ キーと言えば、イチと娘とのやりとり、対話も、作品の要の1つだなと思いました。イチの部屋で、「俺たちはずっと利用されてきた。あの場所へは戻らない」と言うと、娘は娘で、「見えなくてもいいものが見えるって生き辛いよね」と。「何が見えてる?」、「明るい未来」というやりとりなんか、一遍の詩のようでした。

永瀬 娘とは何とも言えない距離感で。100%の愛情があるんだけど、別れちゃっている、その後ろめたさもあって。で、お父さんは音楽に行ったけど彼女は違う方向でまた彷徨っていて、絵を描いていたりするけれども、でも、色が一緒。きっと、心の色、心の音、温度が一緒なんですよね。それにお父さんは気付いたと思うんです。だから「お前、何が見えてる?」って聞く。そういう関係性を彼女が作ってくれたのかなという感じはしました。部屋の場面で言うと、監督のこだわりも強くて、棚にレトルトのカレーをきっちり並べるとか、面白かったですね。

北村 たばこを吸いながらカレーを食べるっていうのは、監督がああやって食べているからなのかな? それとも永瀬さんが普段からああやってたばこを吸いながらカレーを食べているのかな? どっちかな?と思って観ていました。

永瀬 (笑)あれは何となく、そうしてしまったというか。「何をしましょうか?」っていう時、カレーを食べるシーンだったのですが、吸いながら作ったりはするけど、イチの場合はそのまま持ってきて、そのままタバコを吸いながら食べちゃうんだろうなと思って。監督を見ていると、そういう感じもしたんです。

バァフ ハルがバックドアマン、死神のような存在と対面する場面も印象的でした。「お前は何者なんだ?」と問い詰められる。

北村 もう、ギリギリでしたよね。強迫観念というか。そういう意味では非常に分かりやすい、お迎えが来た場面でした。僕としては最初、「町田 康さんだ」という感じでしたけど(笑)。まさか一緒に仕事するとは思わなかった。最初はずっと立っているだけだったのに、「ついに町田さんが喋ったー」って驚きが(笑)。「めっちゃカリスマがある、関西弁やん、怖っ」って(笑)。俳優ができないような表現をなさっていたので、真似できないなとも思いましたね。役者だと、迂闊に何かやっちゃうんですよ。「死神」という分かりやすい役なら余計に。だけど町田さんはそのままでいたので、すごいなぁって。

バァフ 「パンクロックの奴隷」とか、「ロックンロールはいかさまだ」というフレーズが随所に出てきます。音楽、ロックンロールをやっている人は特に、愛憎もあってそのような言い方をされることもあるのではと思いますが、映画人は「映画はいかさまだ」と捉えるものですか?

永瀬 どうでしょうね。今回はちょっとジャンルが難しいけど、セミ・ドキュメンタリーというか、事実もいっぱい散りばめられていて。世界観的には架空というか、作り物、嘘の世界なんだけど、僕は、そこにもう一個嘘を乗っけちゃうと、それは絶対バレるなといつも思っています。架空の世界だけど、そこを一生懸命生きるんだっていう感じ。そこから何かちょっとしたものをお客さんが受け取ってもらえるかもしれないという風にも思います。逆に、僕の役を僕がやれと言われたらできないかもしれないですね。格好を付けちゃったりなんかして、「普段とは違うだろう?」っていう(笑)。

北村 慎重にはなりますね。今、永瀬さんのお話を聞いて僕も思ったんですけど、やっぱりやり過ぎると火傷する。恥をかく。そこは非常に気を付けないといけないところがありますね。あと、役者って不思議なのは、歌手をやってください、落語家をやってください、空手家をやってください。で、「はい」と言って現場に行ったら、それはもう、やらなきゃいけないじゃないですか。やるかやらないかは本人の自由だし、カルトの教祖をやってくださいと言われて、どこでモチヴェーションを見つけるかも自由だし。で、やる上で自分が本来持っている哲学や考え方が邪魔になると思ったら、それは1回外さないといけない。とても不思議な、ある種、無責任な職業だと思います。いろんな考えを知っておくべきだし、自分の考えはちゃんと胸に大切にしまっとけばいい。「あ、これは僕の考えと合っているから生かせる場所だ」ということもあれば、「この人は理解できないな」という役を演じる時はそれをもう楽しんじゃえばいいのかもしれないし。アナーキーな考えを持っている役も、反体制主義な人たちはどういう精神なんだろう?と調べるのも楽しいですし。でも、プロパガンダみたいな作品が最近は少ないですからね。役者も含めて、芸能、芸術に携わるのは、どこかで何か一物を抱えている人。どうにもならずに急に筆が走ったりとか、そういった類いの集団のうちの1つな気もしますけどね。

この映画を観て、僕もまだ現役で戦い続けているのかもしれないと思いました(北村)

バァフ 劇中で何度か、「権力に反抗するのがパンク・ロッカーの使命だ」という台詞が出てきましたが、お2人の中で、反抗心、反骨心というのは若い時と比べてどのぐらい残っていますか? もしくは、形を変えていますか?

永瀬 俺、デビューのきっかけが反骨心ですからね(笑)。そこはある意味変わってないのかもしれないけど……。当時15歳くらいで、今の子たちもそうかもしれないけど、その年代は一番不安定で。ある時は「もう大人なんだからちゃんとやりなさい」。ある時は「まだ子どもなんだからそれしちゃ駄目」と言われる。「それって大人の詭弁じゃないか?」って。今の時代がどうなのか分からないですが、僕らの時代はそれが如実に出ている。ちょっとしたミスでも教師に椅子で殴られる世界ですから、「暴力ではない、彼ら(大人)にできないことをやってやろう」とオーディションで作文を書いたっつうのから始まるんですけど。それとやっぱり思うのが……僕、本物にいっぱい会っちゃったので。俳優さんもそうだし、それこそ中学の時の神様みたいなミュージシャンである、イギー・ポップやジョー・ストラマー。そういう本物に会うと……本物って本当にいい人なんですよ。繊細だし。パンクの人たちは、いわゆる何でもかんでもぶっ壊せと言っているわけじゃなくて、理不尽な方やモノに対して「これおかしいんじゃね?」と言っているだけ。「みんなで鉄砲を持って撃ちに行けよ」と煽っているわけではないんです。「だとしたら、どうすりゃいいと思う?」という問いかけが彼らの作る音楽だったりする。ジョー・ストラマーと話した時、「永瀬、今、俺すごく寂しい」と言うんです。「え、何で?」と聞いたら、それこそ昔は歯がなくて汚い格好で電車に乗っていても、どんな紳士でも目が合うと笑顔で「Hi」と言ってくれたと言う。だけど今は目が合ってこちらが「Hi」と言うと、目が逸らされる時代になっているんだ、と。そんな話を2人きりになるとタバコを吸いながら話してくれるんです。で、ライターを見せて、「これは奇跡のライターなんだ」と。「ああ、そうなの。普通の100円ライターにしか見えないけど」と返したら、「これ、エレヴェーターに乗った時に隙間から落っこっちゃったんだよ。ああ、落っこちちゃったなと思ったんだけど、何日か後に偶然1階で見つけたんだ。それを今、2人だけの時に使ってるんだ、素敵だろ?」とチャーミングに話してくれた。そういう繊細な感性や「2人の出会いは特別なもの」っていう比喩の仕方がね……たまらなかったです。そういう人たちと交わると、エセな人たちがより見えてくるっていうかね。芝居にしても若い頃はみんなそうでしょうし、その時期が必要なのかもしれないけど、自分のことだけで精一杯なので、「行け行け」って行っちゃうんですけどね……僕も含めて。例えば三國連太郎さんに芝居で立ち向かって行くにしても、その時は思いきりやれちゃうから、「俺、結構イケてんじゃね?」と思ったりするわけです。勘違いする。「三國連太郎と同じくらい行けてんじゃないか?」と思うんだけど、出来上がりを観たら圧倒的に後ろ姿だけでやられている。で、受けてくれる上手さや懐の深さを知ったりすると、1人で突き進むんじゃなくて、みんなでスクラムを組みたくなる。そういう風に反骨心も変わってくる気がします。同じ反骨心ではあるんだけど、種類が違うというか……。

まぁ、生きていれば、いろんなことがちょっとずつ変わっていくのは、しょうがないです。周りの人たちも家庭を持ったり、子どもができたりすると守るものの種類も変わってくるだろうし、そういうのも含めて大きくなるっていうんですかね。そういうことに本物たちに出会って気付かされたというか。だから僕は出会いに恵まれたんだと思います。(鈴木)清順さんや相米(慎二)さん、エドワード・ヤンさんや(ジム・)ジャームッシュ、石井岳龍さんなど今まで出会った、始めた時の想いをずっと持ち続けて、今立っている場所で勝負している多くの監督さんや俳優さんたちも尊敬します。って、すげえ喋っちゃった、俺だけ(笑)。

北村 普通に聞き入っちゃいました(笑)。じゃあ、僕もちょこっとだけ。僕は逆に若い頃、普通にすくすくと育っていたので、反抗期みたいなものもあまりなかったんですね。むしろ今どんどん出てきているというか……本当に今まで、何も考えないで生きてきちゃったんだなっていうことに気付いています。

永瀬 (笑)そんなことないでしょう。

北村 いやいや。芝居のことだけ考えてきちゃったなっていう。結婚したり子どもができたりしてようやく新聞を読み始めて、「はーっ」となって。ソクラテスの「無知の知」ってやつですけどね。「何にも知らなかったんだ、俺」って。色々知るようになると、日本や世界の見方がどんどん変わっている、それが今、現在進行形ですね。それと相まって、自分がやっていることも変化してきています。「戦うことを諦めちゃいやしないぜ」という風に。今回の台本を読んで(ハルの結末は)知っていたんですけど、最後本当にうるうるしちゃって。予想外で、本当に心を打たれたんですね。そして、とても励まされたし、共鳴しました。この映画を観て、僕もまだ現役で戦い続けているのかもしれないと思いました。分かりやすく何かをぶっ壊すとか、そういうことじゃないんですけど、どこかはすに構えている、斜めから見る自分も絶対に大事で。そのためには削ぎ落として洗練していかなきゃいけないんだろうなっていう気がします。それと共に三國さんのようなすごく大きい許す心というか、そのバランスを取るのがめちゃめちゃ難しい気がするんだけど、それは共存できると思うので。それに尽きるんじゃないですかね。1つひとつ年を重ねていくっていうのは。そういう意味では、これからも戦い続けていくつもりです。

バァフ では時間も迫って参りましたので、最後に永瀬さん北村さんはお互いをどのような役者として見ていたか、教えてください!

永瀬 変幻自在に北村さんしか出せない本当の独自感を持った方だと。

北村 俺はもう、レンタル・ヴィデオ屋でアルバイトしてる時から観まくってましたから。

バァフ 中でも何がお好きでしたか?

北村 1つ、あります。忘れられない作品が……恥ずかしいですよ、ご本人目の前にして(笑)。

『GOLDFISH』

監督/藤沼伸一

出演/永瀬正敏、北村有起哉、渋川清彦/町田 康/有森也実、増子直純(怒髪天)、松林慎司、篠田 諒、山岸健太、長谷川ティティ、成海花音、他

全国公開中

©2023 GOLDFISH製作委員会

【WEB SITE】

https://goldfish-movie.jp/

INFORMATION OF MASATOSHI NAGASE

2023年公開予定映画『山女』に出演。

【WEB SITE】

http://www.rocket-punch.co.jp

【facebook】

https://www.facebook.com/masatoshi.earl.nagase/?locale=ja_JP

【Instagram】

@masatoshi_nagase_official

【twitter】

@m_nagase_66

INFORMATION OF YUKIYA KITAMURA

4月13日より放送のドラマ『ケイジとケンジ、時々ハンジ。』〈テレビ朝日〉系に出演。他にも、6月9日公開映画『水は海に向かって流れる』、6月30日公開映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』に出演。10月より〈世田谷パブリックシアター〉他にて上演される、ケムリ研究室no.3『新作 (タイトル未定)』への出演も決定!

【WEB SITE】

https://tomcompany.jp/actor/yukiya-kitamura

【Instagram】

@yuki.yeah18